銀座AppleStoreでLinotype社のタイプディレクターであり欧文書体の第一人者である小林章さんによる「欧文フォント選び・基本はあるけどルールはないんだ」のセミナーに行ってきました。

数多ある欧文フォントはどう選んだらいいのかというのを非常にわかりやすく教えてくれるセミナーでした。内容的にはマニアックな事ではなく、むしろ基本的な事でこれからフォントに気を使っていきたいという人に向いた内容でしたが、一方でフォントの知識を詰め込み過ぎて混乱しつつあるって人にとってもいい内容だったと思います。

30分前ぐあいに着けば座れるだろうと思ったら既に満席で2時間立って腰痛に耐えながら聞くハメになりました。うーん甘かった・・・

セミナーの内容を大きく分けると以下の3つ。

【Mac OS Xにバンドルされている欧文フォントについて】

【欧文フォントの選び方】

【欧文フォントの使い方】

冒頭には小林章さんの仕事場の紹介やドイツと日本との表記の違いの説明もありました。普段立ちながら仕事をしてるらしく、立ちながら仕事する事と集中して仕事ができるそうです。集中力散漫な自分にとってはGoogle社員(全員じゃないです)がバランスボールを椅子に仕事をしていると知った時以来のLet’s Try感。でも腰痛が・・・

では本題へ。

【Mac OS Xにインストールされている欧文フォントについて】

元から入ってるフォントだから安っぽいのかと言われたら、そんな事はありません。Macユーザーのデザイナーだったら周知の通りスティーブ・ジョブスはカリグラフィーを勉強していた事もあり、非常に文字に拘りのある人です。当然Macにデフォルトでインストールされているフォントも美しいものが多いです。

例としてHelvetica、Futura、Cochin、Zapfinoなどを挙げてMacにバンドルされているフォントの美しさを実際に海外の街中で使われている写真と合わせて説明してくれました。

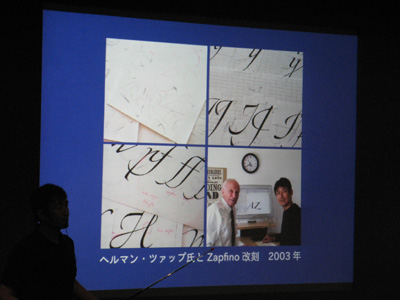

特にZapfinoのに関しては2003年にヘルマン・ツァップさんと改刻したという事もあり、拘りを感じられました。その事を知らずに前の会社の名刺をデザインした時に使ったりしてたので何か嬉しい。

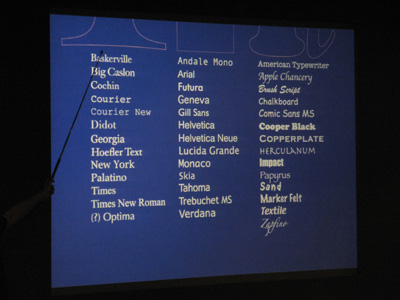

以下の写真はMac OS Xにバンドルされているフォントをセリフ、サンセリフ、手書き風(その他)に分けたリストです。

【欧文フォントの選び方】

欧文フォントに限った事ではないと思いますが、フォントは見た目で選んでしまっていいと言っていました。

例えばTimes Romanは英国の日刊紙「ザ・タイムス紙」が読みやすいように開発したフォントですが、それが英国を感じさせるというイメージを与えるかと言ったらそうではなく、さらにHelveticaはスイスで誕生したフォントですが、スイスをイメージする時に使う訳ではなく、普通にドイツの空港やニューヨークの地下鉄でも使われているとの事。

その為、フォントはそれぞれの字体の持つ「真面目そう」「上品そう」「かわいい」といった自分の感じるイメージで使って全然問題ないそうです。

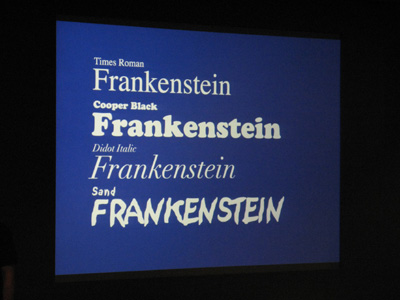

わかりやすく説明してくれたのが以下のフランケンシュタインのフォント。

Times Roman:お役所勤めのフランケンシュタイン

Cooper Black:赤ちゃんフランケンシュタイン

Diot Italic:ブランドを着飾ったフランケンシュタイン

Sand:怖いイメージのフランケンシュタイン

これぐらい簡単に考えちゃっていいそうです(笑

他に「Futuraはナチスのイメージがあるからドイツやイスラエルでは使わない」や「Bodoniはイタリア書体だからフランス料理店のメニューに使えない」といった都市伝説があったらしいですが、そんなことはナッシングだそうです。

Futuraとナチスに関してはコチラのブログに詳しく書いてあります。

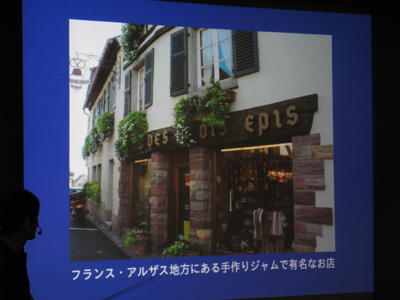

ちなみにドイツ文字というとフラクトゥールという難しそうなイカツイ字を思い浮かべますが、これはドイツが他の西欧諸国との差別化の為に正式な書体としたようです。なので別に鉤十字マークのように不用意に使う事ができないという訳ではなく、フランスのジャム屋でも使ってるそうです。

って事は以前、佐藤可士和氏による明治学院のロゴがドイツ文字をモチーフとしたようなデザインになっている事からデザイナーの中でドイツ文字を使うのは好ましくないだとか何だとか言われてましたが、まっ別にいいんじゃない?って事ですね(笑

【欧文フォントの使い方】

海外で日本の物や日本風のデザインに間違った漢字を使ったり、パンフレットやカタログで変な意訳をして笑われたりしていますが、逆の立場で見ると日本人も同じような間違いをしてるそうです。

例えばRoman体とItalic体とがありますがこれは日本で言うとひらがな(Roman)とカタカナ(Italic)のような効果があるそうです。

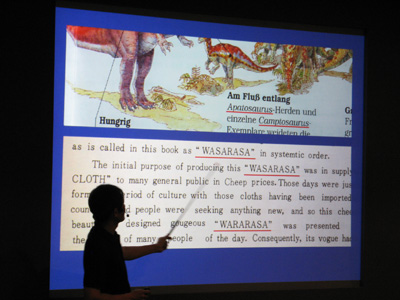

上は海外の子供向けの恐竜の本で、下は日本の間違った欧文の使い方だそうです。

上は固有名詞に対してイタリック体を使って読みやすくしてますが、下は全て大文字で書いてあります。これは海外の人から見たら非常に見にくく、こういう風にはまず書かないそうです。

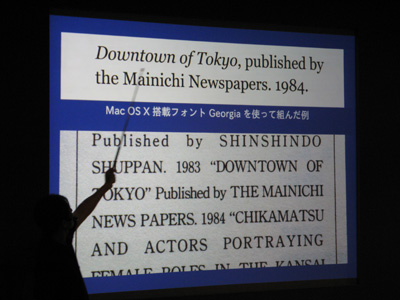

こちらは本の最後のページ等にある参考書籍等の紹介文をイタリック体を使って組み直した例。使い分ける事で参考書籍のみを探したい時わかりやすくなり、また紙名はイタリック体にする等のルール付けをする事でpublished byを取る事ができ、よりわかりやすくする事ができます。

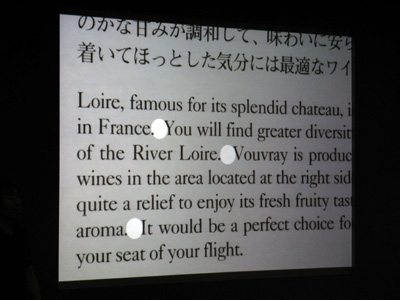

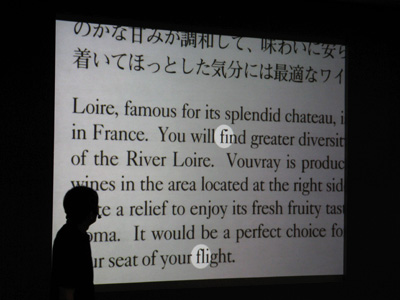

読みやすくしようとしてか文末にスペースを2つ入れてる例。要りませんよ。

fとi、fとlが重なっていて美しくないので合字(2つ以上のアルファベットを組み合わせた文字)があるので合字を使いましょうという例。

合字については小林さんのブログのコチラに詳しく書いてあります。

どうせ”〜”で括るなら“〜”があるのでこっちで括りましょう。

フォントのウェイト(太さ)を変えれば見やすくキレイに見えるいい例。

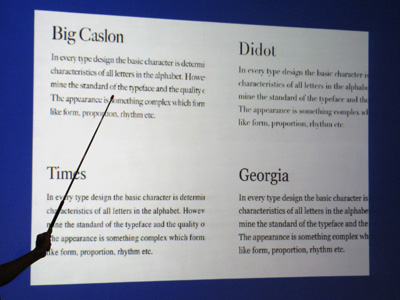

本文のような長い文章には向いていないBig CaslonやDidotのような文字も見出しにはいいアクセントになってくれるという例。

最後に小林さんのまとめとして

・Mac OS Xにバンドルされているフォントには高品質なものが結構ある

・フォントは見た目の雰囲気で選んでOK!

・「フォントには民族性や宗教性が・・・」はウソ

・必要な場所ではちゃんとイタリック体を使おう

・長い文章では読み手の立場でフォントを選ぼう

・もっといろんなフォントが欲しくなったらライノタイプ社(宣伝)

との事でした。

個人的に特に民族性や宗教性に〜という話は興味深い話でした。日本人は特に知識が増えるとどうもその知識に踊らされやすい傾向がある気がするので(自分なんか特に)、もっと直感でデザインするぐらいが丁度いいんだろうなって思いました。

デザイナーなんだし。

それを象徴するかのように質問タイムではデザイナーらしい人の質問はどうもウンチクくさいというか、すごく身内的・主観的な質問が多くて聞いていてちょっとイタかったです。

「○○○(フォント名)はどう思いますか?」や「私は色んなフォントを使うのが好きなんですが、上司に○○○というフォントを使えと言われてるんですがどう説得すればいいですか?」とか・・・それ聞いてどうすんの?と。デザイナーなら正解が無いって事ぐらいわかるでしょうがと。折角の素晴らしいセミナーにちょっと水をさされた気分になりました。

とまぁ愚痴が出てしまいましたが、小林章さんのセミナーは非常にわかりやすく楽しいのでまた是非機会があったら行きたいです。学生さん相手にフォントのワークショップもやってるらしいですが、一般向けにもやってくれないかなぁ・・・。

ドイツまで行けば学生に混じって参加させて貰えんだろうか?

yukki へ返信する コメントをキャンセル