前回見事に日付を間違えたけど今度は間違えなかったぞ!(これで間違えたら病院行きだと思う)

そんな訳で印刷博物館で開催された小林章さんの「欧文タイポグラフィの学び方」のセミナーに参加してきました。AppleStoreの時が30分前で満席だったので今回は予約不可の先着順ということもあって1時間前に到着するようにしましたが、そんな心配はなかったです。やっぱ銀座のAppleStoreという場所が不味かったんでしょう。

ちなみに受付で「あれ?確かこの人・・・」と思ったら欧文組版の高岡先生でした。

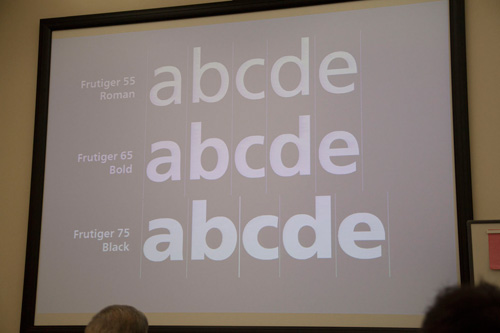

上のサムネイルとして貼ったスクリーンの写真は昔のFrutigerでRomanとBoldで太さが違うのに字幅が一緒というのはおかしいということで修正して現在のNeue Frutiger(ノイエはドイツ語で新しいの意)になったそうです。Frutigerについては後述。

今回のセミナーでは二部構成になっていて

・書体デザイン界の巨人2人から教わったこと

・タイポグラフィの学び方

となってました。以前のAppleStoreのセミナーにも参加していたので中身が重複するかと思ったら全然そんな事はなく、ほどんど違う内容となってました。ありがたや〜。

【書体デザイン界の巨人2人から教わったこと】

二大巨匠というのはタイポグラフィをかじったり、小林章さんのブログなどを読んでいればご存知の通りヘルマン・ツァップ氏とアドリアン・フルティガー氏の二人。

小林さんが欧文タイポグラフィを始めた切っ掛けとなった本がツァップ氏のAbout Alphabetsとフルティガー氏のSing and Symbol?(うろ覚え)の二冊(特にAbout Alphabets)らしいです。

スライドで二人との仕事風景を見せてもらうと共にOptimaからOptima novaに至る経緯などの説明がありました。Optimaは写植など当時の技術の都合による形が残っていたため、じゃあそこは直しちゃおうって感じらしいです。

一方Frutigerは標準となるRomanが太くて本文組みに向いてないということで、本文組に向いているBookが誕生したらしいです。それに合わせて間の太さのフォントも追加してバリエーションが増えたようですね。

セミナー最後の質疑応答で出たことですが小林さんは文字を作るとき本文組み向きのベースとなるもの(ここでいうRoman)をしっかり作ってから、UltraLightなどの一番細いものやExBlackなどの一番太いものを作るようです。特に太いのは難しいらしく実力が問われるそうですよ。もっともっと太くしろといっても中々太くならないんだとか。

またツァップさんは文字のチェックを書いて行うのに対して、フルティガーさんはプリントしたものを一文字づつばらして他の文字と太さが均等かなどチェックするそうです。デザイン学校に行った人はやったかもしれませんが文字の切り貼り作業みたいな感じですね。

あと絵を描く時と同様紙を裏返して見てもバランスが崩れていないかのチェックなど。

こういう話を聞くと手間だろうと手で実際やるようなアナログな作業って、何かを作っていく基本となるから重要なんだなって痛感します。

【タイポグラフィの学び方】

後半は実習で実際に文字を書いていきました。

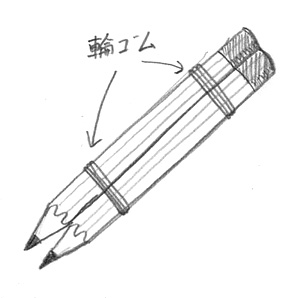

各自鉛筆二本と輪ゴムと紙を準備してるんですが鉛筆二本輪ゴムで繋いだものを使って平筆の代わりとして使います。絵で描くとこんな感じ。

これを使ってRoman体の縦が太くと横が細い文字を書きます。

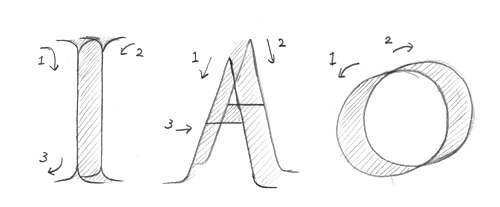

IやEなどは平行にした状態で書きますが、AやOは斜めに傾けて太さが代わるように角度を付けます。

実際書くとこんな感じ。

Iだと左上から入って右下に抜けていくように書いた後に右上と左下にチョンチョンとセリフを追加します。Aは間違って中央の横線もそのまま書いちゃってますがコレはほぼ真横にしてしまっていいと思います。Oは正円を書くような感じで書くのがいいそうです。

外枠の形ができたら形を調整して中(絵の斜線部分)を塗りつぶせば完成。

面白いのがこの書き順や形は石碑を彫る順序に由来してるんだとか。ガッテンガッテンガッテン!!

そんな感じで一通り終わって質問タイムで出た小林さんの発言を抜粋して紹介(質問タイム以外のも少し入ってるけど)。

・日本にいると何がわからないのかがわからないから、とにかく外に出てみよう!

・フォントデザイナーとして難しいのは誰が見てもAはAとして認識できて、その上で新しさがあるか。アルファベットの並びだけでなく文字組をしての読みやすさが重要。

・Webなど媒体がどんどんディスプレイになっているが画面で見やすいフォントなどを考えているか?

→ PCやディスプレイの環境によって全然違うから結局は紙で考える。

・グラフィックなどデザインにあったフォント選びについて。

→ 知りません。僕は使う側でなくて作る側なので。ただ知識が偏ったりしてこのフォントは使うのに相応しくないとかって状態に陥るのはNG。まずは読み易いことが最前提。好きなフォントは5000はあるけどね。

最後のは特に「こまけぇこたぁいいんだよ」みたいな感じで、このゆるい感じが小林章さんのセミナーを聞いていてもっとも魅力的に感じる所です。話を聞いていると硬くなった頭がほぐれていくような感じがするんですよね。やってる仕事はすごく細かいのに。

とは言え質問者の気持ちもわかります。

ミスマッチなフォントを使ってすごい浮いててデザインが台無しになってたりするのもありますからね。けどデザインに拘れば拘る程、痛感するのが一般の人は思ってるほどデザインに拘っていないという事。文字のような読めればいいと思われているものは特に。

一方でデザイナーの人が見ても違和感なく見れるという事自体がそれはうまくデザインされていることだと思います。なので人が気づかないところでもどれだけこだわって出来るかがデザイナーの腕の見せどころじゃないかと思うわけです。

とそんな感じで今回も楽しいセミナーでしたが、明日はまた銀座のAppleStoreで「欧文フォント選び2」が開催されるようです。二日連続で出かけてるからなー、仕事あるからなー、でも行きたいなー

コメントを残す